位于北京西直门外的真觉寺,不少市民并不熟悉,就更不用说寺庙金刚宝座前的两棵树了。这两棵古银杏树龄已近600年配资知识网站,比它们身后的金刚宝座式塔还年长。

近日,真觉寺的金刚宝座和这两棵古银杏被纳入我国第一批“国保单位·古树名木”协同保护名录,把文物和古树名木放在一起进行系统性保护,是该名录的亮点。国家林草局首席科普专家、北京林业大学教授张志翔表示,古树本身就是一种“活着”的文物,“双保护”模式的探索,在一定程度上强化了民众对古树保护的意识。

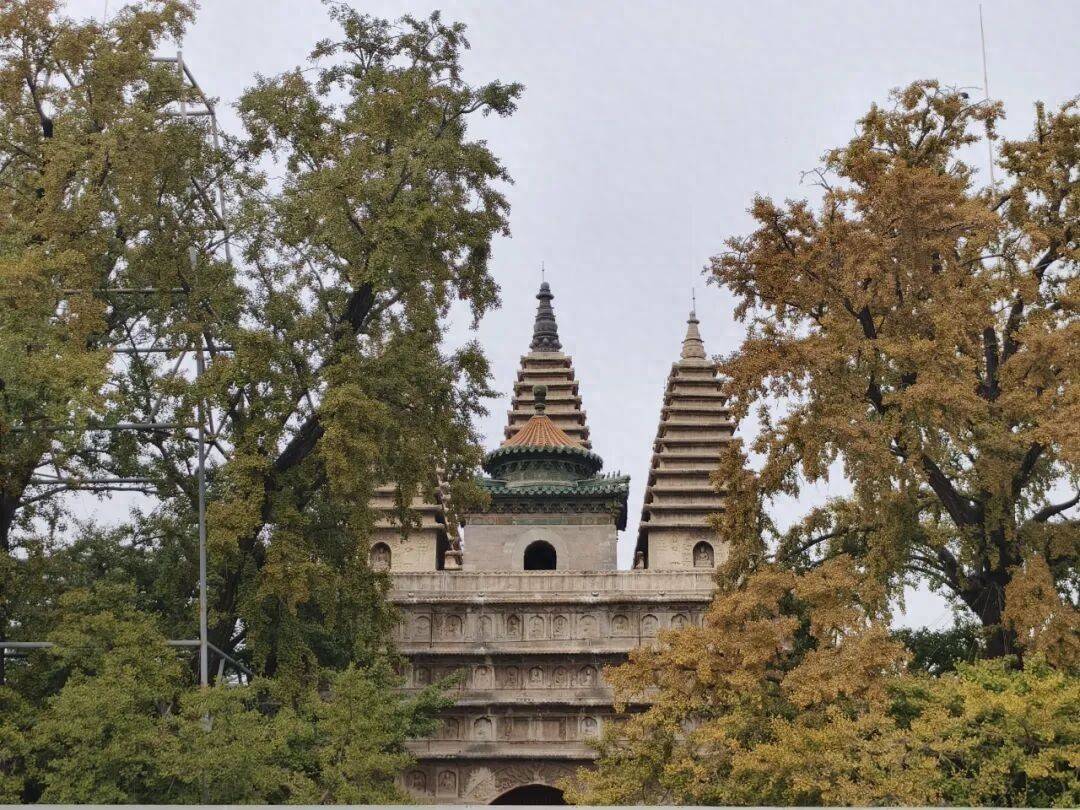

真觉寺金刚宝座与两棵古银杏。新京报记者 张建林 摄

本地人也不熟悉的真觉寺

此次公布的第一批“国保单位·古树名木”协同保护名录有28处,北京占3处。除了真觉寺金刚宝座及其南侧的两棵古银杏,另两处分别是天坛及回音壁外西北侧的九龙柏,以及大觉寺及无量寿佛殿前的千年银杏。

北京市民张先生表示,只知道天坛、大觉寺这些景区里有古树,但对真觉寺和院里的两棵古树一点都不熟悉。他问了不少北京人,也表示不清楚。张志翔也直言,“连我都不太了解,真觉寺前还有两棵古银杏。”

真觉寺位于北京石刻艺术博物馆内,隔着南长河,博物馆正门对面是北京动物园。对北京石刻艺术感兴趣的游客可能知道,北京地区留下来的碑碣、墓志、造像、经幢、石雕等2600余件各类石刻就收藏在博物馆里。

不过,走进博物馆,先给人留下深刻印象的还是那座庄严的金刚宝座式塔。远远看去,金刚宝座下面有一个高大的基座,座上建有五塔,位于中间的一塔比较高大,位于四角的四塔相对比较矮小,因此真觉寺又被称为“五塔寺”。

作为印度高僧室利沙来华的修行之所,真觉寺中所建金刚宝座式塔以室利沙所进奉金刚宝座式塔的图纸规式为蓝本,并结合中国传统建筑艺术特征砌筑,于明成化九年(公元1473年)竣工。

北京石刻艺术博物馆志愿者苏涛介绍,清末的连年战乱给真觉寺金刚宝座式塔带来致命打击,到民国初年,金刚宝座式塔仅剩一塔兀立在瓦砾中。由于无人看管,金刚宝座式塔的铜质塔刹多次被盗。1934年,当时的相关政府部门制定了保护方案;1937至1938年,北平政府对真觉寺进行了基本修缮,重修后的寺院整体上仍为凸字形。

1961年,我国公布第一批全国重点文物保护单位,真觉寺金刚宝座是其中之一。此后,成立五塔寺文物保管所。1987年,在原文保所的基础上建立了北京石刻艺术博物馆,收集散落于北京地区的千余件石刻文物,并不断对真觉寺金刚宝座式塔进行保护和修缮。

不管金刚宝座如何变化,宝座前的两棵银杏始终盘根生长,生生不息。在金刚宝座式塔内还能看到澳大利亚摄影师海达·莫理循拍摄的一张早期真觉寺金刚宝座的照片——金刚宝座式塔“灰头土脸”,南侧的两棵银杏比它还高。如今,庄严的塔身前,两棵雄壮的银杏树像是两个护卫,誓死护塔。

澳大利亚摄影师海达·莫理循拍摄的一张早期真觉寺金刚宝座的照片。新京报记者 张建林 摄

从沉寂到“出圈”

古银杏成打卡地

苏涛曾在寺里看见这样一幕:金黄的银杏树叶随风而落,一老人坐于树下,抚琴弹奏。据她介绍,在真觉寺金刚宝座“出圈”前,这里一年才有几千个游客。“出圈”后,这里高峰一天就有上千游客。游客越来越多,这两棵古银杏树有不小贡献。每年10月中旬至11月中旬,银杏树叶逐渐变成金黄色,与塔身石刻佛像相映,景观别致。

古人也曾青睐这两棵树。清代诗人洪亮吉游览时曾为两棵银杏树赋诗,“五塔寺边双树奇,马行迂道款禅扉。高枝似向云中出,落叶犹能天半飞。”

虽然没等到树叶全黄,但恰逢国庆假期,这两棵树也迎来不少游客。10月4日下午,来自武汉的王先生告诉记者,真觉寺金刚宝座是他此次来京游玩的第三站。除了看石刻和金刚宝座外,他还要看看在塔前的两棵银杏树。

10月4日,游客王先生在两棵古银杏前打卡留念。新京报记者 张建林 摄

一阵秋风,吹动半黄的银杏叶。让游客惊喜的,还有银杏树两边人行道上的柿子树。王先生说,半黄的银杏树叶、红的柿子还有这冷色调的塔,凑进手机相机里,一张美图就有了。

一位父亲带着孩子从古银杏树下走过。“你看这些银杏叶,像不像鸭子的脚?银杏树的另一个名字又叫‘鸭脚树’。”父亲给孩子科普,宋代诗人欧阳修在一首诗里就写过“鸭脚虽百个,得之诚可珍。”这里的鸭脚指的就是银杏。这首诗名为《梅圣俞寄银杏》,前面两句为“鹅毛赠千里,所重以其人。”

银杏为中生代孑遗的稀有树种,系我国特产,是国家一级保护物种。其花期在3月下旬至4月中旬,种子于9月至10月成熟。参照《北京市古树名木评价标准》,古树的确认和分级以树龄为依据,暂不能确定树龄的,按树木胸径确认并分级。胸径,即树木根茎以上离地面1.3米处的主干带皮直径。银杏树胸径大于等于100厘米为一级古树。

北京石刻艺术博物馆一工作人员介绍,他们每年都会给这两棵银杏树进行定期巡查和养护,例如增设支撑、防腐处理等复壮措施。

10月4日,游客在真觉寺金刚宝座前画画。新京报记者 张建林 摄

专家:探索文化遗产与生态遗产的

“整体保护”路径

世界上唯一为古树名木颁布的法律条例《古树名木保护条例》已于今年3月15日起施行,这是我国首次以行政法规的形式明确古树名木保护管理工作应遵守的行为规范,填补了古树名木保护领域国家层面的法规空白。数据显示,北京有4.1万余株古树名木,是“全世界古树最多的城市”。

张志翔在接受新京报记者采访时表示,在北京的古树当中,银杏、侧柏、圆柏和国槐占比最大,这也是北京市古树生存分布的基本现状。树能够长成古树,一般都有很好的遗传基因,这些古树在抵御不良环境条件以及病虫害方面有一定优势。在北京,自然古树很少,大多数是城市里的古树。老树与老城,相伴相生。

“古树如果死亡,首先要考虑是不是根系生长不良。根系生长不良会导致枯枝、枯梢、落叶,而根系生长不良的主导因子就是土壤不透气。”张志翔解释,为了让土壤透气、透水,一般都会在古树周围的地上挖通气孔来改善生长环境。此外,也可以在古树树根不远的地方挖复壮沟,沟内放肥沃土壤或肥料,帮助树根复壮。总体来说,古树的保护措施具有很强的综合性。

张志翔认为,北京在古树保护方面做得不错,目前面临最大的问题是城市发展与古树保护之间的矛盾。在《古树名木保护条例》颁布实施前,大家对古树的认识和了解还不是那么深刻,对古树的保护意识也亟待加强。人们在强调生物多样性保护时,很容易忽视古树也是生物多样性保护的重要目标。

古树对古建有一定影响,但往往它们又形成了一些奇特的景观。比如北京戒台寺的卧龙松,还有全国其他景点的一些树抱塔等。文保单位在修缮古建时,一般都会考虑离古建较近的古树生长情况。从第一批“国保单位·古树名木”协同保护名录来看,入选的古树名木与文物类型形成了“树种特质匹配文物功能”的鲜明特点。

针对北京此次入选名录的文物和古树名木,官方公布的简介就提到,古柏与天坛文物建筑和谐共生,体现了“天人合一”的哲学思想;古银杏和古建筑相依相存、相得益彰,共同昭示着大觉寺的庄严肃穆与厚重沧桑;两株古银杏位于真觉寺金刚宝座南侧,与古塔并肩雄峙,组成了一幅静穆安宁的美好画面。

此次国家文物局、国家林草局、住房城乡建设部三方联动,形成“推荐—评审—发布”闭环,明确多部门协同管理机制,不仅为全国重点文物保护单位内的古树名木保护提供范本,更为文化遗产与生态遗产的“整体保护”探索路径。

“仔细留意会发现,一些文保单位里都会有些古树。古树是‘活着的’文物,几个部门协同起来,在一个地方对两种文物进行保护,意义重大。”张志翔说。

记者/张建林

编辑/白爽

校对/李立军

运营编辑/刘梦婕配资知识网站

配先查提示:文章来自网络,不代表本站观点。